「AIって結局何の役に立つの?」って思う人、実は多いと思います。

でも、それって「誰がどう使うか」で全然変わってくるんです。

この「AIとの相性を考える」シリーズでは、あなたにとっての使いどころを見つけるヒントになればいいなと思ってます。

シリーズ第2回である今回のテーマは「AIで時短になる人・ならない人」です。

✨シリーズ第1回はこちら

AIを使うと時短になるのか?

「AIって時短になるの?」これは多くの人が気になる点だと思います。

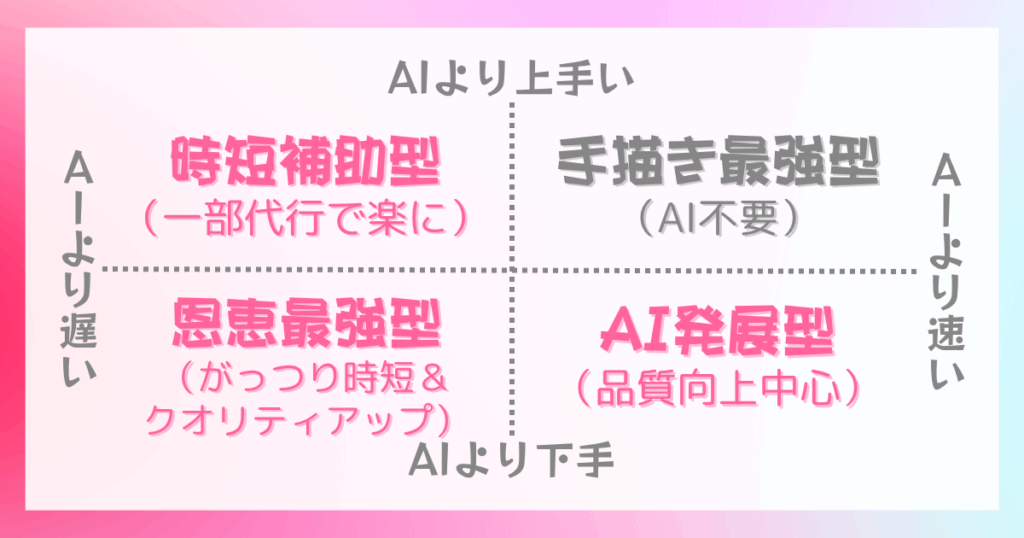

今回は、AIと自分の絵の上手さ・速さを軸に、時短になるタイプ・ならないタイプを整理してみます。

図で整理するので「自分はどこかな?」と考えてみてください。

AIとの相性マトリックス

- 縦軸:AIより絵が上手い or 下手

- 横軸:AIより描くのが速い or 遅い

※絵の上手さには表現力やデッサン力など色々な観点があると思いますが、あなたの思う「絵の上手さ」で考えてください。

これにより、以下の4タイプに分類してみます。

各タイプの特徴解説(時短視点)

恩恵最強型(AIの方が上手くて速い)

- 時短メリット:◎◎◎

- 背景生成、お手本生成、塗りだけ生成 etc、自由にAIを使って時間節約

どの工程にAIを取り入れても時短の恩恵が受けられるタイプ!

「どう描けばいいんだろう?」「ここはどうなってるんだろう…」と悩むところをAIでお手本を生成したり、その部分はAIに任せてしまうこともできます。また、集中的に練習したい工程があれば、それ以外の工程をAIに任せて、都度完成させることでモチベを維持したまま練習を継続することもできます。

時短補助型(AIより上手いけど遅い)

- 時短メリット:◎

- 構図や資料の案出し、苦手な工程をAIに任せて時間節約

AIの生成物をそのまま使うよりも、自分で描いた方が思い通りになる…でもそこさえ妥協できればAIの方が速いタイプ。

そんな人は、ポーズ・構図・衣装・背景などの案出しがおすすめ。他には生成物から色をスポイトして使ったりという、資料的な使い方ができます。他には、自分にとって重要ではない部分だけAIを使ったりしても時短になります。

AI発展型(速いけど絵のクオリティはAIが上)

- 時短メリット:△

- クオリティUPを目的とした案出しや、重要ではない部分に使うのがメイン

AIの絵は上手いけど、試行錯誤してる間に自分で描いた方が速いよというタイプ。

それはそれとして、ポーズ・構図・配色案のような部分で、もし長考する場面があれば、AIを使ってみてもいいかもしれません。また、自分の絵を学習させることができる場合は、AIを使って時短できる場面が増えるかもしれません。

手描き最強型(AIより速くて上手い)

- 時短メリット:×

- このタイプにとっては「AIはむしろ手間」になりがち

- でも並列処理や一時的な代用なら一部価値あり

AIよりも自分で描く方が速いし上手いんですよね~というタイプ。

このタイプは、時短という点では、AIを使う必要がありません!ただ、効率化という点では考える価値があると思いますので、次の段落で説明します。

時短以外の効率化(全タイプ共通)

まずは並列処理

並列処理とは、自分が作業している間に、AIに「別の工程」をやらせておける!ということです。

例えば…

- 下塗りをしている間に、別用途の手描きラフから線画を生成する

- 自分が楽しくラクガキをしている間に、別用途のポーズ案をたくさん生成しておく

webサービス系のAIだと自分でポチポチ生成する必要がありますが、ローカル系だとまとめて生成できるので特におすすめです。

最大の魅力は自分のリソースの節約

自分のリソースの節約とは、精神的・体力的に疲れにくいということです。

例えば…

- 頭が疲れていても、淡々と作業を進めることができる(自分が描くわけじゃないので)

- 絵を描くときとは姿勢が変わるため、体力の消耗がましになる

- 腕を休めることができるので、腱鞘炎になりにくい

自分のリソースの節約することで、疲れていても作業を進められるし、元気なときは集中したい部分により注力することができます。

まとめ

- 「AIで時短になるか?」は、自分がAIより速いかどうかによって変わる

- 一方で、どのタイプの人にも時短以外の効率化で楽になる可能性はある

- 大事なのは、AIとうまく共存できるワークフローを見つけること

「AIが得意なところは任せて、自分が得意なところ・好きなところに集中する」

それがAI時代の効率化であり、自分の強みとAIの強みをうまく組み合わせることが、最終的な時短につながるはずです。どこをAIに任せるか、使いながら考えていきましょう!