「AIって結局何の役に立つの?」って思う人、実は多いと思います。

でも、それって「誰がどう使うか」で全然変わってくるんです。

この「AIとの相性を考える」シリーズでは、あなたにとっての使いどころを見つけるヒントになればいいなと思ってます。

シリーズ第3回(最終回)である今回のテーマは「AIで表現できることが増える」です。

✨シリーズ第1回はこちらから

AIで絵を上手く見せられるのか?

「制作にAIを使う」と聞くと、自分より上手く描いてくれるイメージが先行しがちです。

でも実際のメリットは、「自分ひとりでは到達できなかった表現ができるようになる」ことだと思います。

今回は、AIを使うことで表現できることが増えるという視点から、使い方を掘り下げてみます。

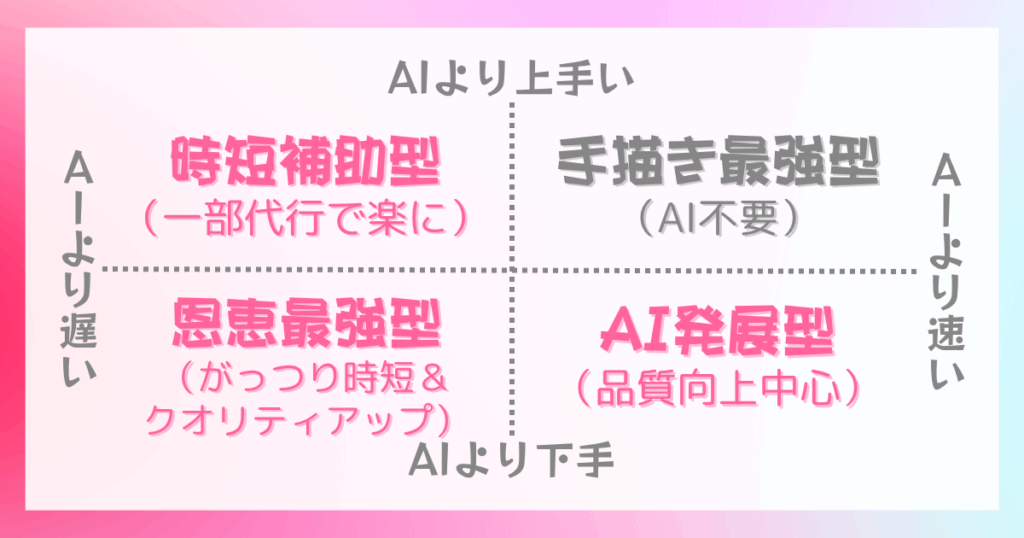

AIとの相性マトリックス

- 縦軸:AIより絵が上手い or 下手

- 横軸:AIより描くのが速い or 遅い

※絵の上手さには表現力やデッサン力など色々な観点があると思いますが、あなたの思う「絵の上手さ」で考えてください。

これにより、以下の4タイプに分類してみます。

各タイプの特徴解説(クオリティアップ視点)

恩恵最強型(AIの方が上手くて速い)

- クオリティアップメリット:◎◎◎

- 背景生成、お手本生成、塗りだけ生成 etc、自由にAIを使ってクオリティアップ

どの工程にAIを取り入れてもクオリティアップの恩恵が受けられるタイプ!

上手く描けないところをAIでお手本を生成して真似する、もしくはその部分はAIに任せてしまう。好きな工程だけ自分でやって、苦手な部分はAIを使って調整していく、そんな絵の作り上げ方ができます。

見た目の表現が届かなかった部分をAIに手伝ってもらうことで、本当に表現したかった物語性などの部分に集中できます。

AI発展型(速いけど絵のクオリティはAIが上)

- クオリティアップメリット:◎

- クオリティUPを目的としたアイデア出しや、重要ではない部分に使うのがメイン

AIの絵は上手いけど、試行錯誤してる間に自分で描いた方が速いよというタイプ。

でも、「AIの絵は上手いけど」の部分がひっかかりませんか?そんな時は配色や構図など、AIの方が上手いと感じる部分を、お手本としてどんどん取り入れていきましょう。そして「AIより良くするにはどうすればいいだろう?」そんな風に考えて描くことで、速さだけでなく上手さでもAIを超えることが可能です。

クオリティアップさえできれば「手描き最強型」の仲間入りです。

時短補助型(AIより上手いけど遅い)

- クオリティアップメリット:×

- アイデア出し、普段描かないもの・絵柄を描くときに参考として活用できるかも

AIの生成物をそのまま使うよりも、自分で描いた方が思い通りになるタイプ。

第2回で紹介した時短や効率化以外の、クオリティアップの部分ではAIの恩恵は受けづらいと思います。考えられるのは、普段描かないものを描くときの参考くらいでしょうか?

アイデア出しなどで活用すれば、自分が思いつかないようなものが生成されて、「そういうのもあるのか」になるかもしれません。

手描き最強型(AIより速くて上手い)

- クオリティアップメリット:×

- アイデア出し、普段描かないもの・絵柄を描くときに参考として活用できるかも

自分で描く方がAIより速いし上手いんですよね~というタイプ。

このタイプは「体がしんどい」などの事情がない限り、基本的にAIを使う必要はないと思います。「時短補助型」と同じく、クオリティアップにおいてもAIの恩恵は受けづらいです。

ただ、「時短補助型」のところでも書いた通り、発想の補助的にアイデア出しなどで使うのはアリだと思います。描いてみなくても仮制作としてフルカラーの絵が見れるというのはメリットですよね。体力・気力を温存することで、本番制作のクオリティアップにつながるかも?

クオリティアップって要するに…

表現できることが増える

「クオリティアップ」と聞くと「上手に見える」とか「線が綺麗」みたいなことを想像するかもしれません。

でも、それだけじゃなくて、「自分一人では描けなかったものを表現できるようになる」という意味でもあります。

たとえば、

- 背景や建物など、自分では時間がかかるから避けてた表現に挑戦できる

- 複雑なポーズや構図をAIの力で試せる

- 光や空気感など、演出面にこだわれるようになる

こういった「描く余裕がなかったもの」を追加できるようになることで、作品としての完成度や深みが増すわけです。

つまり、AIを使うことで「上手に見える」ことはもとより、「伝えたいことが伝えられるようになる」=表現の幅が広がるというのが、本当の意味でのクオリティアップだと思います。

AI活用=手抜き、ではない

AIを使っていると、「ズルしてる」とか「手抜きじゃないの?」っていう意見が気になりますよね。

でもそれって、「全部AI任せにしてる」っていう前提があるから出てくる反応なんですよね。

実際には、

- 「時間をかけても描けなかったもの」に挑戦するためにAIを使っている

- 「考えるきっかけ」や「下描きの補助」として使っていて、最終的な仕上げは自分の手

- AIの出力をそのまま使うのではなく「素材」として取り込んでいる感覚

…って人も多いと思います。むしろ、AIを使うことで「より考えて描くようになる」という現象も起きてます。

「描けるようになった」ことの中には、AIがきっかけをくれたものもある。

それって、ズルでも手抜きでもなく、創作に向き合う姿勢のひとつの形だと思います。

まとめ

- 「クオリティアップ」は単に上手く見せることじゃなくて、自分ひとりでは表現しきれなかったものを描けるようになること。

- 自分がどのタイプかによって、AIで得られるクオリティアップの形は違う。

- 大事なのは、「AIをどう使えば自分の表現が広がるか?」を意識すること。

AIは、あなたの代わりに作品を作ってくれる魔法の道具じゃない。

あなたがもっと描けるようになるための、相棒みたいな存在です。

AIとどう組めば、自分の表現を一歩先に進められるか?

これからも、その使いどころを考えながら描いていきましょう!